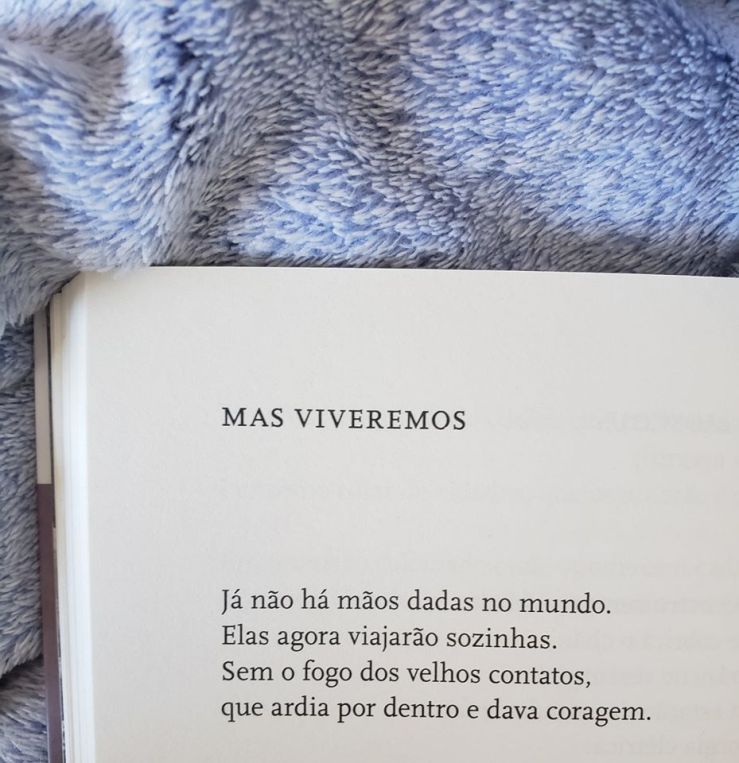

«Já não há mãos dadas no mundo./ Elas agora viajarão sozinhas./ Sem o fogo dos velhos contatos,/ que ardia por dentro e dava coragem.» Dias atrás, meu amigo Josoaldo me enviou essa foto da primeira estrofe do poema “Mas viveremos”, do Drummond, publicado em “A rosa do povo”, de 1945. Já nesses quatro versos era impressionante o eco das nossas preocupações atuais, como tantas vezes em Drummond. E a esperança que se oferecia timidamente no poema, a começar pelo título adversativo (dentro de um livro que tantas vezes denuncia as formas estúpidas que os homens encontram para morrer), vinha em muito boa hora. Voltei ao livro para ler o poema todo, longo, denso. Drummond planta um espanto em cada palavra, erguendo a voz desde um tempo de abraços desfeitos, dificuldade de falar, noites completas, em que somos “muitos e sós”, “prisioneiros de uma cidade estreita e sem ventanas”. E podemos ouvir bem daqui, de nosso lugar, de nosso tempo. É uma alegria – uma urgência – mesmo que um poeta assim tenha passado pela nossa língua. Devolvo essa alegria digitando o poema para que vocês também possam ler e, quem sabe, dizer com ele: “mas viveremos”. (Obrigado, Josô.)

MAS VIVEREMOS

Carlos Drummond de Andrade

Já não há mãos dadas no mundo.

Elas agora viajarão sozinhas.

Sem o fogo dos velhos contatos,

que ardia por dentro e dava coragem.

Desfeito o abraço que me permitia,

homem da roça, percorrer a estepe,

sentir o negro, dormir a teu lado,

irmão chinês, mexicano ou báltico.

Já não olharei sobre o oceano

para decifrar no céu noturno

uma estrela vermelha, pura e trágica,

e seus raios de glória e de esperança.

Já não distinguirei na voz do vento

(Trabalhadores, uni-vos…) a mensagem

que ensinava a esperar, a combater,

a calar, desprezar e ter amor.

Há mais de vinte anos caminhávamos

sem nos vermos, de longe, disfarçados,

mas a um grito, no escuro, respondia

outro grito, outro homem, outra certeza.

Muitas vezes julgamos ver a aurora

e sua rosa de fogo à nossa frente.

Era apenas, na noite, uma fogueira.

Voltava a noite, mais noite, mais completa.

E que dificuldade de falar!

Nem palavras nem códigos: apenas

montanhas e montanhas e montanhas,

oceanos e oceanos e oceanos.

Mas um livro, por baixo do colchão,

era súbito um beijo, uma carícia,

uma paz sobre o corpo se alastrando,

e teu retrato, amigo, consolava.

Pois às vezes nem isso. Nada tínhamos

a não ser estas chagas pelas pernas,

este frio, esta ilha, este presídio,

este insulto, este cuspo, esta confiança.

No mar estava escrita uma cidade,

no campo ela crescia, na lagoa,

no pátio negro, em tudo onde pisasse

alguém, se desenhava tua imagem,

teu brilho, tuas pontas, teu império

e teu sangue e teu bafo e tua pálpebra,

estrela: cada um te possuía.

Era inútil queimar-te, cintilavas.

Hoje quedamos sós. Em toda parte,

somos muitos e sós. Eu, como os outros.

Já não sei vossos nomes nem vos olho

na boca, onde a palavra se calou.

Voltamos a viver na solidão,

temos de agir na linha do gasômetro,

do bar, da nossa rua: prisioneiros

de uma cidade estreita e sem ventanas.

Mas viveremos. A dor foi esquecida

nos combates de rua, entre destroços.

Toda melancolia dissipou-se

em sol, em sangue, em vozes de protesto.

Já não cultivamos amargura

nem sabemos sofrer. Já dominamos

essa matéria escura, já nos vemos

em plena força de homens libertados.

Pouco importa que dedos se desliguem

e não se escrevam cartas nem se façam

sinais da praia ao rubro couraçado.

Ele chegará, ele viaja o mundo.

E ganhará enfim todos os portos,

avião sem bombas entre Natal e China,

petróleo, flores, crianças estudando,

beijo de moça, trigo e sol nascendo.

Ele caminhará nas avenidas,

Entrará nas casas, abolirá os mortos.

Ele viaja sempre, esse navio,

essa rosa, esse canto, essa palavra.